近日,由学校党委宣传统战部牵头,学校团委、思政处、电影学院学生党支部、创意产业学院学生党支部联合主办的“红色记忆——抗联精神薪火传青春逐梦正当时”系列宣讲活动首场报告会在思政育人工作室启幕。学校以“沉浸式思政课”形式,邀请抗联老战士李敏之孙女、哈尔滨市委宣传部陈晨老师为主讲人,带领百余名师生党员、入党积极分子、学生干部、团员青年穿越时空,重温白山黑水间的英雄史诗。

“我的奶奶李敏,是东北抗日联军中年纪最小的女战士之一。”陈晨深情地讲述起奶奶的故事。

东北抗联老战士李敏

1924年,李敏出生于黑龙江省汤原县梧桐河村一个朝鲜族家庭。“九一八”事变后,年仅7岁的她毅然加入当地抗日儿童团。8岁时,她不幸失去了母亲,父亲与哥哥相继投身东北抗日联军,保家卫国。1936年冬,在抗联交通员李生引领下,小李敏来到了抗联六军四师的密营。就这样,年仅12岁的小李敏加入了抗联队伍,并很快以她的坚韧和勤勉,赢得了部队领导和战友们的高度评价。1939年的除夕夜,年仅15岁的李敏光荣地成为一名共产党员。

“奶奶常和我讲‘只有把侵略者打跑,我们才有家’。”陈晨声音哽咽地讲述道。这份刻骨的国仇家恨与坚定的革命信念,支撑着李敏穿越十四年烽火硝烟。更在她后半生,化作不熄的火焰,照亮了东北抗联精神传承之路。

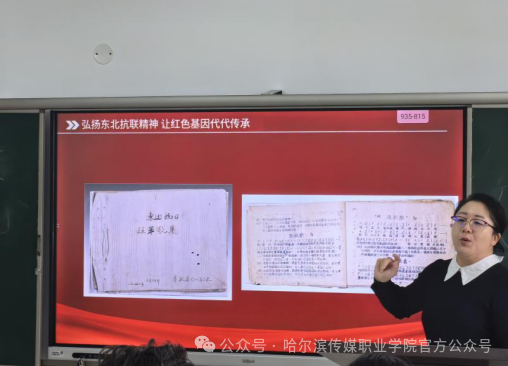

陈晨老师讲述抗联事迹

“作为李敏的孙女,我在抗联的故事与歌声浸润中成长。奶奶领着年幼的我寻访抗联密营与战斗遗址的经历,尤其刻骨铭心。山路崎岖颠簸,我们在绿皮火车上、拖拉机上,一坐就是六七个小时。跋涉艰苦,年事已高的奶奶却从不喊累。”陈晨回忆说,“那时我才上小学,懵懂的我正是在这一次次触摸抗联遗迹中,渐渐读懂了祖辈们的担当与牺牲——他们不仅是课本上遥不可及的英烈,更是血脉相连、音容宛在的亲人。一颗红色的种子,就这样悄然深埋我心。”

陈晨讲述道:“对于我来说,东北抗联精神从来都不是停留在书本上的文字符号,它是爷爷、奶奶的体温,是《露营之歌》的旋律,是家里每一件东北抗联老物件的历史回响。”我对“忠诚于党的坚定信念,勇赴国难的民族大义,血战到底的英雄气概”这27字东北抗联精神基本内涵的理解,更加具象化。

李敏(第一排右一)带领东北抗联精神宣传队在抗联遗址宣讲抗联故事、传唱抗联歌曲

奶奶倾力呼吁的“将中国人民抗日战争历史由八年改为十四年并纳入全国中小学教科书”,在2017年得以实现。这是我奶奶此生最欣慰的事。中国人民抗日战争的光辉历史由八年改为十四年,并不只是增加数字这么简单。从1931年九一八事变,到1937年七七事变的这六年,是由中国共产党独立领导抗日斗争的阶段,是最艰苦、最惨烈也是最英勇的时期。确认“十四年抗战”的概念,不仅意味着对东北抗联历史真相的肯定,也是对万千东北抗联英灵的告慰,也使中国抗日战争的历史体系更加完整,让东北抗联精神得到更广泛的传扬。这件事给我的最大启示是:传承,需要有为历史正名的勇气和担当!进入新时代,传承东北抗联精神需要我们创新方式,要善于运用新的媒介、新的语言,比如影视、音乐、短视频。让东北抗联故事“活”起来,走进年轻人的“朋友圈”,让历史与现实产生共鸣。

翻看写有“十四年抗战”历史的中小学教科书,李敏露出了欣慰的笑容

“革命先辈的奋斗精神,正是我们奋进不息的力量源泉。”陈晨坚定地说,“这火种,必将在更多年轻心灵里燃起新的光焰,更将永远照亮我们前行的方向。”

思想碰撞点燃使命担当,宣讲结束后,学生们展开热烈讨论。电影学院学生党支部书记王占瑛:“今天突然明白,当年抗联战士‘以身为盾’的勇气,正是我们做好学生思想政治引领,开展好团学活动的精神密码。”创意产业学院辅导员王敬尧老师:“李敏奶奶用70年传承抗联精神,让我想起在东北烈士纪念馆看到的‘八女投江’手稿——原来英雄从未走远,他们的精神正在我们的血脉里苏醒。”座谈会现场,学生们自发写下誓言的便签,誓将红色基因融入时代征程,将“抗联精神”转化为青春奋斗的坐标。

参会同学与陈晨老师合影

首场宣讲会由学院党委书记杨琳擘主持,他在总结时指出,本次活动是学校宣传抗联精神、开展爱国主义教育的一次生动体现,也是学校丰富思政课程内涵的生动实践,通过“英雄后人讲英雄”的形式,为共青团思想政治引领、思政教育注入鲜活素材。学校将以此次活动为契机,持续挖掘红色资源,创新思政教育形式,引导青年学子把爱国情、强国志、报国行融入成长历程,让东北抗联精神成为奋进路上的“精神充电桩”,在新时代新征程中书写青年担当。